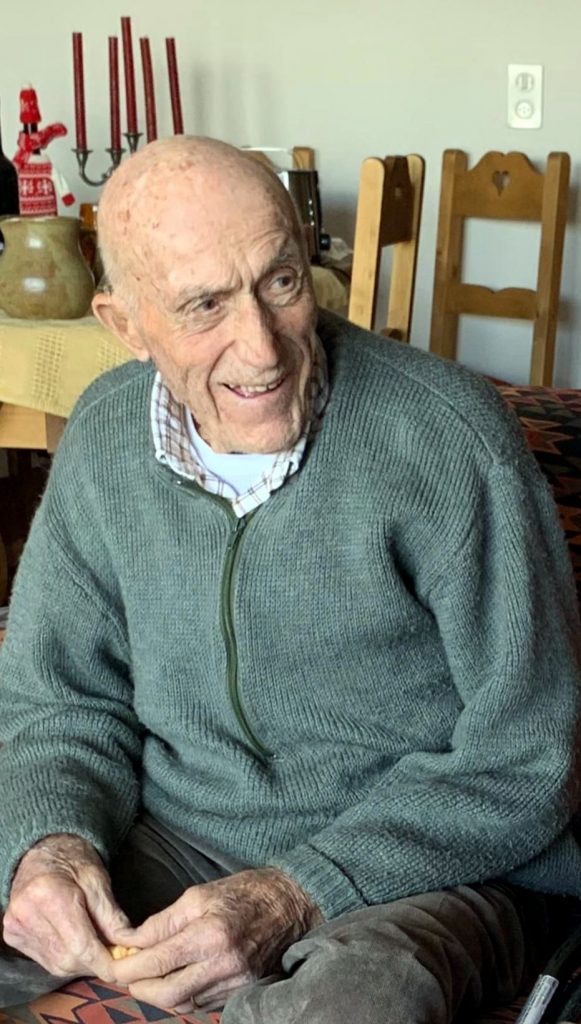

Eloge prononcé par sa fille Véronique lors des funérailles, à Ferney-Voltaire, le 16 décembre 2021.

Mon père, Robert, Bob, Papa …

En fait, son prénom à la naissance était Adolphe. Il y avait trois Adolphe à l’école et ce prénom était de toute façon ensuite bien trop difficile à porter après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n’est pas la seule bizarrerie de mon père…

Papa est en fait né le 19 novembre 1919, à Hérémence, dans l’après-midi. Sa mère, Marie-Madeleine Sierro, sage-femme, envoya Pierre-Louis Dayer, mon grand-père, employé de la commune, déclarer la naissance à l’officier d’état civil. Mais Pierre-Louis, s’est arrêté au bistrot en chemin pour fêter la naissance de son fils avec ses amis …

Ainsi, Adolphe Robert Dayer n’a été inscrit à l’état-civil que le lendemain matin. Toute sa vie, la date de naissance du 20 novembre 1919 figurera sur tous ses documents officiels. On ne savait jamais quand lui souhaiter son anniversaire.

Mon père avait un humour spécial… Quand quelqu’un tirait sa révérence, il avait coutume de dire: «Il est mort par manque de savoir vivre». Cette expression ne fait en tous cas pas allusion à lui-même. Je crois qu’il a bien vécu : Il a grandi dans la pauvreté au sein d’une famille nombreuse, avec 7 frères et sœurs. A l’âge de 8 ans, il travaillait déjà comme berger pour les riches propriétaires du Val d’Hérens en Valais. Pour tout salaire, une miche de pain et une tomme de chèvre qu’il mettait dans sa besace pour accompagner les bêtes.

Dès le printemps, il affrontait les intempéries sans crainte dans les alpages des Collons. Toute son enfance, du 1er juillet au 15 août, il descendait les brebis et parfois quelques chèvres avec sa sœur Albertine depuis Hérémence jusque dans la vallée de La Borgne, pour qu’elles se nourrissent dans les prairies de la plaine et s’abreuvent à la rivière, puis ils remontaient le troupeau dans la soirée.

Il plantait le seigle, à flanc de coteau, à plus de 1500 m d’altitude et la saison venue, faisait les foins et ramenait les bottes de paille à dos de mulet. Un mulet qu’on louait à la journée, très cher, aux riches propriétaires. Il emmenait les grains au Moulin d’Hérémence et en retirait quelques miches de pain pour nourrir sa famille pendant plusieurs mois.

Le 15 août, il montait avec les aînés à 2000 mètres d’altitude pour préparer la désalpe, transhumance pour le gros bétail, les animaux quittant l’alpage avant les premières neiges. « Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, mes enfants » nous disait-il chaque année au moment d’ouvrir nos cadeaux à Noël. Enfant, il ne recevait rien. Une fois, il a reçu une orange que Marie-Madeleine avait commandée pour chacun de ses enfants à quelqu’un du village qui descendait au marché à Sion. Un luxe. Adolescent, il a reçu aussi un harmonica et il a appris seul à jouer de cet instrument. Le soir, il jouait au coin du feu pour faire danser les bergers et les bergères. Il ira beaucoup plus tard à l’école primaire à Hérémence et apprendra à lire.

Vers l’âge de 15 ans, le curé du village le remarqua. Mon père ne tenait pas à croupir dans ce village dans la pauvreté et l’humiliation. Il décida d’entrer dans les ordres, cela soulageait sa famille. Une bouche de moins à nourrir. Le prêtre l’enverra à l’école Monacale de Martigny. Ainsi, le 4 janvier 1935, à l’âge de 16 ans, il descend en luge d’Hérémence à la gare de Sion pour prendre le train jusqu’à Martigny, avec son père, pour y poursuivre des études secondaires au monastère.

Au collège, il apprend à jouer du violon, fait du tennis et du basket. L’année du baccalauréat, il part dans un monastère en Belgique, dans une bourgade au nom de Luxembourg, devient un homme et décide de changer ses plans. Il démissionne après 5 années du parcours monacal pour entrer à l’école de recrue en 1939.

Mon père a toujours eu une estime démesurée pour l’armée, qui pourtant avait coûté la vie à son frère. Il voulait défendre sa Patrie mais ce rêve a été assez vite interrompu. Il a attrapé le bacille de Koch, microbe responsable de la tuberculose qui changera du tout au tout, le cours de sa vie. À 26 ans, l’officier Adolphe Dayer est envoyé en Sanatorium à Leysin. Il est malade, perd beaucoup de poids, devient malingre. Mais c’est la chance de sa vie. Il y fait la connaissance d’un banquier, le parrain d’Anne, qui lui apprend à jouer au bridge, discute économie avec lui et lui donnera un petit coup de pouce professionnel plus tard.

Mon père affronte le mal avec courage. Il ingère chaque jour des tonnes de fromage avec la croûte et le moisi. Une grande quantité de spores, de la pénicilline. Sa maladie se stabilise. Il est renvoyé pour une convalescence à Hérémence. Sa mère, inquiète, le gave comme une oie. Il gagne 30 kg. Il ne souhaite pas finir ses jours dans la misère. Il profite de cette convalescence pour apprendre le portugais car il imagine qu’il partira un jour au Brésil. Il fait revivre à cette époque, avec d’autres amis, le ski club d’Hérémence et en devient le président. Mais tout cela va bien pour un moment. Son avenir n’est pas dans ce village.

Il décide donc de partir étudier à l’Université de Fribourg les lettres et l’italien. Pour payer ses études, il travaille comme précepteur des enfants de la famille Burrus. Il fait une thèse sur « l’histoire diplomatique ». Il est président de la Société d’Etudiants « Salevia ». Il prend aussi des cours de valse et de tango. Il a 25 ans. Il rencontre Pierrette Contat, une valaisanne de Monthey, âgée de 20 ans, qui étudie les lettres et l’histoire de l’Art à Fribourg . Ils ont un point commun. Elle aussi, avait songé à rentrer dans les ordres. Il l’épouse le 2 mai 1949.

Grâce à Mr Burrus, il entre dans la vie active, commence comme comptable chez Provins à Sion puis ira en stage à la Banque Mondiale du Commerce à Paris. En pleine guerre d’Indochine, en 1950, Djibouti qui appartenait aux Français est un nouveau port franc, conçu pour éviter les taxes. Mon père y est envoyé et y développe le négoce de l’argent et de l’or pour la future Banque d’IndoSuez.

Pierrette ne raffole pas de la vie à Djibouti avec son bébé. Même si elle bénéficie de domestiques, elle déteste la chaleur, les moustiques et les mondanités. Pierre s’amuse avec son singe toute la journée. Mais Pierrette, enceinte, craint qu’il n’attrape des maladies tropicales. La sagesse l’emporte. Ils rentrent vivre à Lausanne pour la naissance d’Anne. Papa revient comme sous-directeur à la Banque de l’Indochine, Catherine et Benoît sont mis au monde par tante Albertine à Sion. La famille s’agrandit et déménage à Pully. Jacques, Geneviève et moi-même sommes nés à Lausanne.

En 1961, papa est muté à Genève et grimpe rapidement les échelons à la Banque Populaire. Nous déménageons à Ferney. Il poursuit ensuite sa carrière à la Banque Romande et en deviendra le directeur. Elle deviendra la Banque de Suisse Italienne et lors du changement de propriétaire, mon père, à la cinquantaine, se retrouve au chômage du jour au lendemain. Pas pour longtemps ! Dans la semaine, il reprend la direction de la Banque Cantrade Ormond Burrus. Un honneur pour lui de travailler pour la famille Burrus, la même famille chez qui il était précepteur à Fribourg.

Mon père a travaillé avec acharnement toute sa vie pour offrir à ses enfants la meilleure éducation dans les meilleures écoles. « Votre héritage c’est votre éducation » nous disait-il. Il a pris sa retraite vers 70 ans. Mais en fait, il n’arrêtera jamais et continuera sa carrière même après la retraite comme membre honoraire du conseil d’administration de plusieurs banques.

Mais Papa avait d’autres cordes à son arc: Il s’adonnait aussi au métier de journaliste financier. Durant toute mon enfance, le samedi, il s’enfermait au salon pour écrire son article « Votre argent » qui paraissait le dimanche dans le journal de Genève et la Gazette de Lausanne. Mon père, cet intellectuel, parlait l’anglais, l’allemand, l’italien, le portugais, le grec, le latin, connaissait Rimbaud, Voltaire et Corneille sur le bout des doigts. Il était aussi un grand admirateur et ami de Denis de Rougemont, un cousin de maman par alliance, fédérateur de l’Europe et voisin. A eux deux, ils envisageaient l’Europe unie plus belle encore qu’elle ne l’est aujourd’hui.

A la retraite, il a appris l’espagnol et lisait tous les week-ends « El Pais » avec son supplément qu’il traduisait pendant la semaine. Sa manière de « lutter contre l’Alzheimer » disait-il. Alors que maman souffrait de cette maladie. Mon père était aussi un grand hyperactif qui « pensait avec les mains » Il avait développé à la cinquantaine une passion pour la voile qu’il pratiquait sur Padang Java sur le Léman. Sur Coccinelle, il sillonnait la Méditérannée, avec son amie JanineTrezza jusqu’à 80 ans. Sportif, il nous a appris à skier et a lui-même skié jusqu’à près de 99 ans aux Collons où, ancien berger, il connaissait chaque rocher comme sa poche.

A 97 ans, ses partenaires de tennis ne l’ont plus contacté pour jouer en double. Une grande déception pour lui, qui jouait encore malgré son épaule gelée. Mais il fallait se mettre face à l’évidence. Il avait de plus en plus de troubles de l’équilibre. Jouer avec une canne dans une main et la raquette dans l’autre ne plaisait guère aux autres. Il a conduit sa voiture jusqu’à 99 ans. Il jouait aux auto-tamponneuses dans les parkings et a souvent enfreint les lois de la circulation routière. Il lui restait pourtant quelques points à son permis.

Comme son voisin Voltaire, il aimait cultiver son jardin. Il est resté actif au « Grand Parc » à toutes les saisons. Il tondait jusqu’au mois passé sa pelouse, assis sur son tracteur. Il désherbait les allées, une canne à la main, le râteau dans l’autre. Il taillait ses rosiers, les arrosait tous les jours, les contemplait les jours de pluie, assis sur un fauteuil devant la porte vitrée du jardin.

Au cours de sa vie, il a non seulement commis- pour reprendre ses termes- 7 enfants, mais il a eu 23 petits-enfants et 11 arrière-petits enfants. Sa famille était sa fierté. Peu après le décès de maman, il m’avait dit : « Je suis assez content de ma famille avec ses catholiques, ses juifs, ses protestants, ses athées, ses témoins de Jehovah. Après tout, on a la religion que l’on nous a enseignée. Ma formation religieuse a donné un sens à ma vie. Je suis resté croyant et pratiquant jusqu’au bout. Ça n’a pas été le cas de la plupart de mes enfants. C’est parce que la religion se perd, que le monde va mal. Vous allez vous faire dévorer par les chinois dans les cinquante prochaines années »… Papa était un visionnaire…

Mon père a enterré tous ses frères et sœurs, son épouse, sa fille Catherine. Et quasiment tous ses amis. En super-héros, il s’est accroché à la vie, avec courage et persévérance. Grâce à Anne, Jacques, Christine, Claire, Vincent, Lydia, nous avons pu continuer de le laisser vivre dans sa maison. Lorsque nous lui proposions de mettre la pédale douce, il nous disait : «je me reposerai quand je serai mort». Repose-toi maintenant, papa. Tu l’as bien mérité . La flamme est éteinte mais les braises nous réchaufferont encore longtemps.

Véronique Dayer Zamora